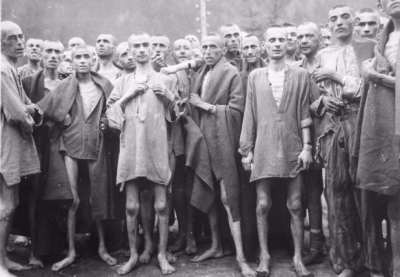

Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Sachsenausen, Mittelbau Dora, Sobibòr, Chelmno, Belzec, Treblinka…... ma soprattutto Auschwitz – Birkenau, nomi che evocano in noi l’orrore della Shoah, fanno affiorare nella nostra mente le immagini terribili dell’inferno in terra, le violenze indicibili, le torture inenarrabili, la cattiveria umana che raggiunge vette impensabili, i tormenti inflitti per puro sadismo, gli sperimenti su uomini e donne e poi l’accanimento sui bambini……

Morti, milioni di morti.

Luoghi che non sono semplicemente spazi, custodie delle ceneri di ciò che è stato, ma ferite aperte nella carne viva della nostra umanità, che provocano dolore, sentimenti fortissimi, un misto di rabbia, raccapriccio, impotenza, moti di ribellione.

Ci sono due luoghi legati alla Shoah, forse poco conosciuti ai più, che sono entrati nella mia esperienza di vita, l’hanno segnata, di cui custodisco e coltivo la memoria.

Budapest, un tempo capitale insieme a Vienna dell’Impero Austroungarico, è una città affascinante e bellissima con i suoi ponti sul Danubio, il bastione dei pescatori, il castello, le chiese, il parlamento dalla cupola dorata, i palazzi e i viali imponenti, i giardini, le terme. È uno scrigno di arte e cultura, di tesori inestimabili. Attraversare il Ponte delle Catene, camminare per le sue strade ci fa rivivere pagine fondamentali della storia della nostra Europa. Tuttavia se ci immergiamo nella lettura e ci lasciamo guidare dal “Diario” di Giorgio Perlasca, ecco che quelle pagine ci fanno scoprire una città altra. Sulla riva del Danubio, sul lato di Pest, ci imbattiamo in qualcosa di sorprendente e insieme scioccante, che toglie il fiato e lacera il cuore: il “Monumento delle scarpe”. Scarpe di ogni foggia e dimensione, scarpe eleganti e sformate, scarpe di adulti e di bambini abbandonate lungo la banchina del fiume che scorre ampio e tranquillo, testimoni mute di morte, disperazione e orrore. Il racconto di Perlasca prende corpo, si fa concreto, lo riviviamo in tutta la sua drammaticità sconvolgente. Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 1944, centinaia di ebrei, in gran parte donne e bambini, dopo aver percorso a piedi nella neve, completamente nudi, circa 2 km vengono condotti sulla riva del fiume, tra le strade denominate Liszt Ferenc tér e Eötvös útca. Vengono legati per i polsi due a due, fatti inginocchiare nella neve e uccisi con un colpo alla nuca. I corpi poi vengono gettati nelle acque gelide del Danubio. Il mattino seguente lo spettacolo è terrificante. La neve è rossa di sangue e nello specchio d’acqua antistante centinaia di corpi nudi galleggiano trattenuti dai blocchi di ghiaccio. Il massacro è opera dei miliziani del Partito delle Croci Frecciate, che collaborano con i nazisti. Dopo averli imprigionati nelle loro stesse case nel ghetto di Budapest, decidono di sterminare gli ebrei in questo modo.

Terezìn, 60 km da Praga. Costruita come città fortezza tra il 1780 e il 1790 all’interno delle fortificazioni antiprussiane, dopo l’annessione della Cecoslovacchia alla Germania nazista l’intera cittadina viene cinta da un muro dalle forze tedesche e trasformata, tra il 24 novembre 1941 e il 9 maggio 1945, in ghetto. Presentata dalla propaganda nazista come esemplare insediamento ebraico, in realtà funge da centro di raccolta e smistamento di prigionieri da indirizzare soprattutto ai campi di sterminio di Treblinka ed Auschwitz. Secondo i dati dell’Istituto Yad Vashen, su un totale di 155.000 ebrei passati per Terezìn fino alla sua liberazione avvenuta l’8 maggio 1945, 35.000 muoiono sul posto e 88.000 vengono deportati.

Il treno per Terezìn parte dalla stazione centrale di Praga e ben presto, sferragliando sull’unico binario, si immerge nelle campagne, un caleidoscopio di colori, testimoni di una sapiente laboriosità. Il paesaggio trasmette calma e serenità, ma il pensiero è fisso, non riesce a distogliersi, a distrarsi. Su questo binario hanno viaggiato carrozze affollate di donne, di uomini, di vecchi, di bambini, ebrei destinati a Terezìn e non hanno mai più fatto ritorno. Il viaggio è breve e la stazione ferroviaria d’arrivo è immersa tra i campi. La fortezza di Terezìn dista un paio di chilometri. A piedi, come fecero migliaia di ebrei, percorriamo la strada che conduce al campo. Il senso di angoscia cresce prepotente. Il tempo scorre lento, sembra infinito.

Terezìn non possiede nulla dei canoni classici dei campi di concentramento, almeno per come siamo abituati a pensarli. È una piccola città fortificata con costruzioni in muratura ben ordinate. Basta poco però per accorgersi che dietro l’apparenza si nasconde l’orrore. Le condizioni di vita erano terribili. Le case, prima della sua trasformazione in ghetto, erano abitate da 7000 persone, dopo si trovarono a condividerle 50.000 ebrei. Il cibo era scarso, un po’ di zuppa e di caffè d’orzo al giorno, le medicine inesistenti, la situazione dei dormitori disumana con letti a castello di tre o quattro piani. Si moriva di fame, di malattie o perché uccisi dai nazisti senza motivo. Nel campo, solo nel 1942, morirono 16.000 persone tra cui Esther Adolphine, una sorella di Sigmund Freud. Camminare per Terezìn significa immergersi in un girone infernale, dove orrori si sommano ad orrori.

Trovarsi nel locale dei forni crematori è semplicemente scioccante, sconvolgente.

E poi i bambini….. A Terezìn ne vengono internati quasi 15.000. Nonostante la fame, le privazioni, le violenze continue, sotto la guida di maestri prigionieri con loro nel campo ci hanno lasciato una testimonianza concreta della loro creatività e della loro voglia di vivere: disegni, racconti, poesie, musica. L’United States Holocaust Memorial Museum calcola che il 90% di loro è morto nei campi di sterminio di Treblinka e di Auschwitz.

Concludo facendo mie le parole di Primo Levi: “(…) perché dobbiamo ricordare e che cosa dobbiamo ricordare? Bisogna ricordare il male nelle sue estreme efferatezze e conoscerlo bene, anche quando si presenta in forme apparentemente innocue. Quando si pensa che uno straniero o uno diverso da noi è un nemico, si pongono le premesse di una catena, al cui termine c’è il lager, il campo di sterminio”.

Il 27 Gennaio del 1945 le truppe sovietiche entrarono nel lager di sterminio di Auschwitz trovando 7 mila prigionieri ancora in vita: erano quelli abbandonati dai nazisti perché considerati gravemente malati. Fra il 1939 e il 1945 circa 6 milioni di ebrei vennero trucidati dai nazisti con l'obiettivo di creare un mondo purificato da tutto ciò che non fosse ariano. Auschwitz è la testimonianza più atroce dell'estrema miseria e crudeltà del nazismo e dell'uomo. Io ci sono stato con una delegazione di studenti e ho toccato con mano l'orrore di quel lager e di calpestare quel terreno marcato dalle ceneri di almeno 1milione e 100 mila uomini e donne uccisi nelle camere a gas e i cui cadaveri, dopo aver subìto l'esportazione dei vestiti, delle scarpe, dei denti, dei capelli, venivano bruciati in enormi forni crematori. Molti erano bambini. La maggior parte di loro non venne neanche registrata, nell'intento di bruciare ogni traccia. Dai vagoni venivano direttamente avviati alle camere a gas: gli uomini marciavano a sinistra, le donne a destra, i bambini erano con le donne, i neonati venivano crudelmente strappati dalle braccia delle mamme e assassinati dalle SS con le loro mani. Auschwitz: l'epifania del Male, la fabbrica del dolore. Papa Francesco ha visitato quel luogo nel 2016, e ha voluto restare in silenzio. "Dove era Dio?" si è domandato. Primo Levi sosteneva che " se c'è Auschwitz non c'è Dio." Sono domande e affermazioni inquietanti. I carnefici sono veramente esistiti! Non bisogna dimenticare! Mai!

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta alla città scritta da Francesco Petrianni, presidente dell'associazione Le Decarcie.

_____________

Cari cittadini,

nel 1594 Sancta Maria ad Ulmum, all’Olmo, è oggetto di interventi che, pur non incidendo sulla struttura, ne capovolgono l’assetto funzionale. Laddove si trovava l’abside viene realizzata l’entrata. Il nuovo accesso richiede la sistemazione dell’area prospiciente, dei sedia (le aree non edificate) confinanti. Lo spazio che dalla via, che oggi si chiama Corradini, fino ad murum Terrae Setiae (i Muro lla Tera di Sezze) viene trasformato in un ampio terrazzamento con una balconata che si apre su un suggestivo panorama. Questa soluzione restituisce imponenza al monumento costruito con la bianca pietra locale, che con l’espansione urbana era rimasto “incagliato” in un reticolo di abitazioni e viuzze. A nessuno venne in mente allora di adornare con “elementi emergenti” il nuovo spazio, la piazza, che dava centralità all’edificio e lo risollevava verso il cielo. Con le presenti osservazioni mi preme intervenire in merito alla “richiesta di autorizzazione per la realizzazione del monumento di san Lidano d’Antena” lì, in “Piazza del Duomo”, nel Centro storico. I lavori, qualche mese dopo l’inizio, sono stati fermati da un’ordinanza dell’Ufficio Tecnico con una immotivata esigenza di chiarire dubbi sopraggiunti.

Ho maturata la convinzione che i soggetti, sinora partecipi del procedimento, abbiano agito in fretta, con leggerezza, sottovalutando la portata di una donazione e mettendo in luce visioni approssimative, particolaristiche e parziali, sbrigative e sostanzialmente contraddittorie sull’argomento. Addirittura il tecnico di parte privata nella sua relazione sembra ridurre la questione ad un mero esame dei materiali, dicendo :”Ad eccezione della balaustra, il belvedere risulta di scarsa qualità nei materiali e negli arredi”. Il che sarà pur vero, ma i contrari non sono scesi a difesa del catrame o dei selci sconnessi. Pareri isolati e immotivati insieme ad atti amministrativi inappropriati, segnati anche da incompetenza, confondono il procedimento privato con quello pubblico e viceversa, arrivando a concepire un’opera pubblica alla maniera del privato e generando vuoti amministrativi e culturali. Nel momento in cui i valori che dovrebbero esaltare l’intervento, socializzandolo, vengono accantonati e sottaciuti ed il tutto viene affrontato come una sorta di trattativa tra privati per un ordinario lavoro di manutenzione, i risentimenti sono giusti ed inevitabili.

E’ necessario tirar fuori degli esempi per descrivere questa sorta di anomia degli attori protagonisti. Solo per cominciare, quell’artista, che dovrebbe lasciare ai posteri per secoli la sua opera, risulta un “innominato”. Nell’intento di nobilitare una iniziativa, la si descrive prima con espressioni urbanisticamente auliche ed altisonanti quali “Progetto di riqualificazione di Piazza Duomo”. Poi, forse nell’intento di ottenere i necessari nulla osta, si dice che l’iniziativa “da un punto di vista urbanistico rientra nella manutenzione e nell’adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione primaria esistenti”, alla stregua di un tratto di fogna o di una conduttura idrica, dimenticando che già un antico legislatore ha escluso le piazze dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le Norme Tecniche di Attuazione del PRG setino del 1972 hanno fatto altrettanto, chissà perché!

La Soprintendenza si affretta a motivare il suo parere favorevole sostenendo che: “non essendosi rilevati elementi avversi la conformità e la compatibilità dei lavori di cui si tratta nel merito si esprime pertanto parere positivo”. Una domanda sorge spontanea :” Conformità e compatibilità con che cosa? La Soprintendenza non lo dice. Se il Piano Regolatore non conta, allora ha ragione. Ma non è così. In tutta sincerità mi sarei aspettata una motivazione più calzante, se non altro più articolata. Un altro ufficio della Soprintendenza invece, intervenuto in un secondo momento perché chiamato a riesaminare il parere, respinge la richiesta e conferma il precedente parere, dicendo: ”L’opera, in quanto afferente ad un santo strettamente legato al territorio della pianura Pontina ed in particolare, insieme a San Carlo, a Sezze, può essere considerata come recita il comma 7 dell’art. 29 delle NTA del PTPR, un intervento di ‘valorizzazione dell’identità culturale’ del luogo”. Ma questa affermazione è un vero e proprio ribaltamento di contenuti del comma richiamato; ne rovescia il significato. Infatti quel comma dice letteralmente :” La tutela è volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela dell’integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia”.

Dunque la norma citata è volta a tutelare, a conservare il patrimonio esistente e non a trasformarlo o sostituirlo o deturparlo con altri e nuovi interventi”. E che l’intervento proposto trasformi il paesaggio della piazza, lo riconosce la stessa Soprintendenza quando subito dopo dice :”E’ opinione della scrivente che il monumento, pur essendo alto 3 m. (per la verità più alto) ……omissis……, in quanto elemento puntuale non impedisca la visuale verso il paesaggio esterno ma al contrario, come tutti gli elementi emergenti negli spazi pubblici, costituisca un punto focale che porta il visitatore ad avvicinarsi, approssimandosi, conseguentemente all’affaccio restrostante”. Già il belvedere diventa “affaccio retrostante”. Ma nella storica piazza, non si sta facendo manutenzione, si sta al contrario introducendo un elemento emergente che ostacola una prospettiva, distoglie il visitatore da una visuale, quella attuale di ingresso nella Piazza e che interessa con ogni evidenza la storica e monumentale Cattedrale, uno dei pochi esempi di “gotico duro in Italia. Quell’elemento emergente arreca nocumento alla visuale verso il paesaggio interno, contrastando palesemente quel comma 7 dell’art. 29 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale. Infatti viene anche compromessa la visuale che parte dall’ “affacccio restrostante”, dal belvedere del Muro della Terra e si protende verso la Cattedrale e via Corradini. La visuale della Cattedrale è dunque doppiamente compromessa. Ma, fatto più determinante, il PRG delimita come “Zona A” il Centro Storico, per la quale le norme tecniche di attuazione, all’art.31, Conservazione e risanamento, stabiliscono che “tutta la zona è sottoposta al vincolo di conservazione dello stato attuale in tutte le parti che la compongono (case, strade, piazze, edifici pubblici ecc.) per mantenere il carattere dell’ambiente architettonico ed urbanistico. Gli unici interventi ammessi sono quelli diretti ai miglioramenti delle condizioni di abitabilità del vecchio centro attraverso il risanamento delle costruzioni malsane”. Nella “Zona A” l’attuazione del PRG deve avvenire esclusivamente mediante piani particolareggiati da redigere con criteri rivolti essenzialmente alla conservazione ed al risanamento del tessuto urbano esistente”. Si attua per piani particolareggiati e non per donazione.

A chi lo avesse dimenticato, ricordiamo che le norme più restrittive sono quelle che prevalgono. Ma davvero qualcuno pensa che si possa aggirare il Piano Regolatore vigente nella “Terra di Sezze”? Piazza del Duomo tutta, lo spazio così com’è, è un paesaggio unico, un contesto raro, che evoca atmosfere e valori immateriali incredibili, ricordi di suoni, di grida, di dolori, di gioie e di apprensioni, quelle che provavano i nostri contadini quando, dopo le piogge, vi si recavano a riquete (a visionare, ad accertare) dall’alto gli effetti sulle loro terre nella piana. Solo chi non prova a volare, a sognare, a vedere l’invisibile, a “naufragare in questo mare” può pensare che si tratti solo di manutenzione di opere di urbanizzazione. Il "Paesaggio, dice la Convenzione europea del paesaggio (recepita dall’Italia), designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. “Il paesaggio, continua la Convenzione, deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione che interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale” Purtroppo tutti, sebbene tenuti, si sono dimenticati del Paesaggio dei cittadini, de’ “i Muro lla Tera”, il “Murum Terrae Setiae”. I cittadini sono rimasti tagliati fuori dal ruolo di soggetti attivi, di portatori di interessi e detentori della memoria collettiva. I cittadini si sono sentiti esclusi, ma non rassegnati. Nessun documento approvato è stato pubblicato; nessun elaborato, nessuna relazione e nessun parere tecnico.

Anche qualche determina da ben oltre un anno aspetta la pubblicazione. Il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’art. 24, Trasparenza, asserisce che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, dei dati e documenti detenuti dalle P.A., allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche …….. omissis………. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, deve essere costante e aggiornata e deve essere effettuata con modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e visibilità ai cittadini”. E’ mancato tutto questo, ma sono sicuro che sono in tanti a non volere che nella Terra di Sezze si vada avanti così.

Francesco Petrianni

Si terrà il prossimo sabato 25 gennaio, presso l’auditorium San Michele Arcangelo di Sezze (Latina), alle ore 18, la presentazione del libro Anja. La segretaria di Dostoevskij, La Lepre edizioni, organizzata dall’associazione culturale no-profit “Araba Fenice”. L’incontro, presentato dal professor Giancarlo Loffarelli, vedrà protagonista l’autore, Giuseppe Manfridi, che si occuperà anche delle letture di alcuni estratti dal romanzo. Manfridi è scrittore e autore teatrale e le sue opere sono state rappresentate in Italia e all’estero. Per il cinema, è stato sceneggiatore di Ultrà, film di Ricky Tognazzi, che vince l’Orso d’argento a Berlino nel 1991. Si distingue anche in ambito narrativo: due volte è in gara al Premio Strega: la prima nel 2006 con il suo romanzo di debutto, Cronache dal paesaggio, la seconda due anni dopo, nel 2008, con La cuspide di ghiaccio. Nella sua ultima fatica letteraria, racconta la storia dell’incontro tra Dostoevskij e Anja, la stenografa adolescente che diventerà sua moglie. Tra l’ormai cinquantenne scrittore, afflitto di epilessia, e la ragazza, infatti, scoppierà in ventisei giorni un amore travolgente. Sarà proprio Anja Grigor’evna, estremamente più giovane del marito e per questo oggetto di scandalo nella San Pietroburgo del 1866, a custodire l’opera del grande scrittore. L’incontro sarà gratuito.

Il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, nei giorni scorsi, nel corso della presentazione del libro di versi in dialetto di Franco Abbenda, ha lanciato una iniziativa che, se fosse veramente intrapresa, sarebbe utile e molto importante per conservare le tradizioni locali di Sezze. Il primo cittadino, infatti, ha annunciato a breve l’istituzione anche a Sezze del cosiddetto REI (Registro delle Eredità Immateriali). Si tratta di un catalogo delle espressioni della cultura immateriale adottato della Regione Sicilia recentemente e che sta trovando condivisione in altre regioni italiane. La Sicilia infatti ha inserito in un apposito elenco usanze e tradizioni che fanno parte della tradizione sicula, eredità immateriali che rappresentano antiche tradizioni, soggetti viventi, che spesso non hanno sempre una codificazione "scritta" ma che sono tramandate anche oralmente nel corso delle generazioni. Il sindaco intende “copiare” un simile progetto per le tante tradizioni sezzesi, come ad esempio quella del sasso di capodanno, Peppalacchio e Peppa, altre usanze tipiche locali, oppure ad esempio particolari ricette alla sezzese, o modi di dire. Insomma... un patrimonio che rischia di scomparire così come sta avvenendo per il dialetto setino. L’amministrazione comunale dovrebbe innanzitutto individuare e poi procedere all’inventariazione e alla salvaguardia dei beni demo-etnoantropologici del vasto territorio setino attraverso l’istituzione di una apposita commissione di esperti, che sia il legame tra la vecchia e la nuova generazione. Questa iniziativa, ed altre, potrebbero essere la base concreta per intraprendere la strada di una visione strategica di sviluppo del nostro territorio, in una prospettiva di valorizzazione nazionale e internazionale che renda merito alla bellezza che la nostra comunità ancora oggi esprime e che sa bene rappresentare.

Nel 2013, durante gli scavi di una villa romana a Moruzzo (Udine), condotti dalla Società Friulana di Archeologia per conto del Comune, è stata rinvenuta un’etichetta metallica con la scritta COMMODO ET CEREALI CO(N)S(ULIBUS) VITIS SET(I)NA. I nomi dei consoli riportano all’anno 106 d.C., quando furono acquistate barbatelle che sin dal tempo di Augusto godevano di gran pregio. Provenivano dall’antica Setia, ove si produceva uno dei vini più famosi del tempo, il vinum setinum, celebrato da Orazio, Plinio il Vecchio, Marziale, Giovenale ed altri. La notizia è di estrema importanza ove si pensi al famoso editto di Domiziano del 92 d. C., che secondo lo storico Eusebio proibiva di impiantare nuovi vigneti in Italia e imponeva di estirpare la metà delle viti esistenti nelle province. Svetonio, il più antico biografo di Domiziano, lascia però intendere nella sua opera “De Vita Caesarum” che l’editto non fu applicato: esso creò in Asia Minore, specie ad Esefo, tali reazioni che dovette essere mitigato e poi del tutto abrogato nel III secolo d.C. La necessità di questo editto ha fatto discutere generazioni di storici, alcuni stimano che la decisione sia stata presa per convertire terreni alla coltivazione di cereali, in modo tale da evitare rischi di carestia, mentre i più propendono per la tesi di un provvedimento protezionista, che avrebbe favorito i produttori italici di vino in un momento di grave criticità, quando cioè l'economia iniziava a declinare di fronte alla concorrenza delle province. Da un passo di una lettera di Plinio il Giovane, scritta al nipote nel 107 d.C., sappiamo che il Senato aveva predisposto un decreto per obbligare i senatori delle province ad investire un terzo del loro patrimonio nei terreni italiani perché Roma e l’Italia non erano la stalla di compiaciuti stranieri, ma patria dei Romani. (Un concetto questo che ritorna di attualità con i trattati della Comunità Europea del libero scambio). Anche se non possiamo affermare con certezza che l’area collinare di Moruzzo sia stata oggetto di investimento da parte dei due senatori provinciali, l’etichetta ritrovata dimostra in maniera incontrovertibile un ritorno alla viticoltura in età Traianea, con un investimento in vitigni pregiati. Lo scavo ha prodotto anche le carcasse di quattro bovini, vittime di un’epidemia bovina, sepolti nell’ultima fase dell’insediamento, quando i locali erano già stati dismessi. I resti, sottoposti all’esame del DNA dall’equipe dell’ Università Cattolica di Piacenza in collaborazione con quella dell’Istituto di Genomica applicata dell’Università di Udine, hanno dimostrato che si trattò di un’infezione epidemica da antrace. Ciò permetterà di studiare l’evoluzione della malattia nei secoli. Il ritrovamento della targhetta di Moruzzo e gli incontri tenutesi subito dopo presso il Museo Comunale di Sezze con la Società Friulana di Archeologia sono stati l’occasione che mi spinsero ad una ricerca sul territorio della vitis setina, quella del decantato vinum setinum, l’antico vino cecubo di Appio Claudio, fino ad identificarla tra i numerosi e presunti cecubi con l’esame molecolare, condotto dalla dott.ssa Manna Crespan, del Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (CRA-VIT), con il supporto dell’Arsial (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Lazio). Il rinnovato interesse ha dato modo alla vitis setina di tornare a germogliare a Sezze attraverso le aziende vitivinicole di Marco Carpineti e del giovane Marco Tomei, oltre a numerosi estimatori desiderosi di avere una pergola della celebre vite setina. L’Azienda Vitivinicola Marco Tomei ha recentemente promosso un convegno a Sezze e presentato il libro “Il vino di Sezze nell’antichità” realizzato durante gli anni scolastici 2018-2019 e 2019- 2020 da sette alunne del Liceo Classico “Pacifici e De Magistris” diretto dalla preside Anna Giorgi e coordinate dal prof. Giancarlo Loffarelli. L’interesse permane assai vivo anche nel Comune di Moruzzo, dove la Società Friulana di Archeologia si è fatta promotrice di un convegno sulla vitis setina il prossimo 29 febbraio, chiedendo la partecipazione di rappresentanti del Comune di Sezze, del Museo Archeologico e di uno studioso locale dell’emigrazione friulana nelle Paludi Pontine.

Addio alle botteghe del centro storico di Sezze. Salviamo l'anima del centro storico

Scritto da Vincenzo Mattei

Di sera, mi capita spesso, in solitudine, di passeggiare per il Centro storico di Sezze, nei vicoli adiacenti il vecchio Vescovado, in Via della Speranza dove sono nato e cresciuto. Il senso della solitudine mi soffoca, e ripenso ai giorni felici e innocenti della mia infanzia. L'aspetto della nostra città e della nostra comunità è cambiato. Le botteghe, che riempivano le stradine non ci sono più. Le uniche voci che si sentono, sono di bambini romeni che giocano a palla o a nascondino, come facevamo noi. L'epopea dei supermercati e degli ipermercati ha svuotato il Centro storico per riversarsi in capannoni periferici pieni di ogni ben di Dio. Una trasformazione epocale. Non esiste più la dimensione della relazione diretta tra chi compra e chi acquista. Con Amazon, poi, sta crescendo la consegna immediata delle merci con un esercito di facchini e di corrieri sottopagati e costretti a ritmi di lavori insostenibili. Il nostro paesaggio urbano si sta sgretolando in maniera senza precedenti. Occorre saper cogliere la portata di questo processo e agire di conseguenza. Se Sezze perde le botteghe, noi perdiamo Sezze per come la conosciamo. Se il nostro Paese perde il Centro storico, tutto diventa periferia. Le botteghe sono un patrimonio che non possiamo perdere. Che fare? Occorre salvare l'anima del Centro storico, che è diventata la vera periferia della città, con l'emorragia progressiva degli abitanti e la chiusura di scuole e di uffici. Dobbiamo pensare e realizzare una nuova economia, fondata sui beni comuni e relazionali. Le botteghe del vicinato e di prossimità sono un baluardo che non dobbiamo e non possiamo perdere. Non solo nel centro urbano ma anche nei quartieri periferici. I negozietti si devono consorziare, devono diversificare l’offerta e specializzarsi. Il mercato giornaliero dei contadini, dispersi nei vicoli del paese, che offrono un bene fresco e insostituibile, potrebbero vendere il loro prodotto (carciofi, broccoletti, cavolfiori, insalate, pomodori, etc. ) in Piazza dell'Erba, con le dovute garanzie igieniche e sanitarie. Gli artigiani (fabbri, falegnami elettricisti, idraulici, etc ) potrebbero costituirsi in cooperativa , riaprire una sede di rappresentanza e di servizio al centro, godere di agevolazioni fiscali. Il mercato settimanale, almeno per alcuni merci, potrebbe ritornare a vivere al centro storico. E, a proposito di scuole: perché non trasferire qualche indirizzo delle Scuole Superiori al Centro? Le Scienze umane, per esempio, al Palazzo Comunale in via Pitti, debitamente ristrutturato e messo a norma? Palazzo che ha ospitato per tanti anni l'Istituto Magistrale in cui i ho insegnato per 12 anni? Del Piano della viabilità, premessa indispensabile di tutto questo discorso, parlerò la prossima volta, a Dio piacendo.

Riceviamo e pubblichiamo riflessioni aperte da parte del prof. Alberto Filigenzi all’autore del libro di componimenti in dialetto sezzese “A raccolle ‘i vénto” di Franco Abbenda, all’indomani della sua presentazione avvenuta lo scorso 18 Gennaio a Sezze.

Caro Franco...

il tuo libro non soltanto arricchisce la biblioteca del dialetto sezzese ma desta anche i nostri sensi un po’ assopiti, disabituati a porre domande ed a far parlare quel “genius loci” che, come un’antica divinità naturale, custodisce e vigila sui luoghi delle nostre origini. Le poche cimase rimaste, le strette ed i selciati, le piazzette e gli slarghi panoramici non sono quasi mai motivi di suggestione nostalgica. Essi costituiscono le tappe di un percorso di testimonianza per riportare alla freschezza della vita ciò che non è più, sapendo che può rivivere solo in un confronto-tensione con il presente. Come il poeta per Sezze, anche noi con la memoria ed i sensi pronti ci addentriamo per le strofe, tra le pagine del libro. Il motivo conduttore della raccolta è già negli ultimi versi del primo testo poetico “A raccolle ‘i vénto”, una sorta di pròtasi. “Chi è che scrive ancora poesie?/ Chi guarda addò niciuno s’arivota,/ chi sente gl’adduri che n’ci sto più/chi n’si stracca di raccolle i’ vento.” Cioè chi raccoglie i segnali, le voci sommesse, le richieste di aiuto di luoghi abbandonati che chiedono dignità al proprio essere e che, tramite il poeta, sono presenti a quanti chiedono conforto, consigli per le sfide del mondo presente, per i pericoli ad esse sottese, per la preoccupazione per “e do iarà i’ paeso". Lo stile del tuo dialetto è duttile: lento, denso e pausato nel richiamo di un cura, di un affanno (“Aspetto primavera”), nel fermare il tempo di una cena e riportarlo al “Quarto Ginnasio”, nel risentire i profumi, i sapori e gli aromi di campo (“La prima carcioffola”), ripido a precipizio nei bivi esistenziali de “Gl’attimo prima”, compostamente nostalgico (“ ’Ste dèci cose”), veristico rappresentativo con quel fotogramma dello sguardo perso oltre il finestrino di “Anime stracche”: “la laurea ‘n po’ più vicina/ la voglia di scappà lontano”, il comune destino di “semo gente andata e ritorno”, drammatico evocativo nell’impeto giovanile, nello strazio senza fine (“Nu’ gli chiamate eroe”). Infine, (“Ad occhi chiusi”), lo stile leggero con l’accento che si posa appena quando ripercorri corpo e mente gli scalini di discesa e risalita per quanto è alta Sezze. E lo fai con quel senso di legittimo possesso, quasi a dire: “atecco non si tocca”.

Il Prof. Alberto Filigenzi

Riceviamo e pubblichiamo riflessioni aperte da parte del prof. Alberto Filigenzi all’autore del libro di componimenti in dialetto sezzese “A raccolle ‘i vénto” di Franco Abbenda, all’indomani della sua presentazione avvenuta lo scorso 18 Gennaio a Sezze.

Il tuo libro non soltanto arricchisce la biblioteca del dialetto sezzese ma desta anche i nostri sensi un po’ assopiti, disabituati a porre domande ed a far parlare quel “genius loci” che, come un’antica divinità naturale, custodisce e vigila sui luoghi delle nostre origini. Le poche cimase rimaste, le strette ed i selciati, le piazzette e gli slarghi panoramici non sono quasi mai motivi di suggestione nostalgica. Essi costituiscono le tappe di un percorso di testimonianza per riportare alla freschezza della vita ciò che non è più, sapendo che può rivivere solo in un confronto-tensione con il presente. Come il poeta per Sezze, anche noi con la memoria ed i sensi pronti ci addentriamo per le strofe, tra le pagine del libro. Il motivo conduttore della raccolta è già negli ultimi versi del primo testo poetico “A raccolle ‘i vénto”, una sorta di pròtasi. “Chi è che scrive ancora poesie?/ Chi guarda addò niciuno s’arivota,/ chi sente gl’adduri che n’ci sto più/chi n’si stracca di raccolle i’ vento.” Cioè chi raccoglie i segnali, le voci sommesse, le richieste di aiuto di luoghi abbandonati che chiedono dignità al proprio essere e che, tramite il poeta, sono presenti a quanti chiedono conforto, consigli per le sfide del mondo presente, per i pericoli ad esse sottese, per la preoccupazione per “e do iarà i’ paeso". Lo stile del tuo dialetto è duttile: lento, denso e pausato nel richiamo di un cura, di un affanno (“Aspetto primavera”), nel fermare il tempo di una cena e riportarlo al “Quarto Ginnasio”, nel risentire i profumi, i sapori e gli aromi di campo (“La prima carcioffola”), ripido a precipizio nei bivi esistenziali de “Gl’attimo prima”, compostamente nostalgico (“ ’Ste dèci cose”), veristico rappresentativo con quel fotogramma dello sguardo perso oltre il finestrino di “Anime stracche”: “la laurea ‘n po’ più vicina/ la voglia di scappà lontano”, il comune destino di “semo gente andata e ritorno”, drammatico evocativo nell’impeto giovanile, nello strazio senza fine (“Nu’ gli chiamate eroe”). Infine, (“Ad occhi chiusi”), lo stile leggero con l’accento che si posa appena quando ripercorri corpo e mente gli scalini di discesa e risalita per quanto è alta Sezze. E lo fai con quel senso di legittimo possesso, quasi a dire: “atecco non si tocca”.

Il Prof. Alberto Filigenzi

Altro...

I virtuosi non fanno scalpore, vivono per lo più nell’ombra, nascosti in una normalità che non attira l’attenzione, raramente occupano le prime pagine dei giornali, aprono i notiziari delle emittenti televisive, spopolano sui social e quando accade è sempre perché compiono gesti reputati eroici, eclatanti ed inaspettati da quanti hanno l’abitudine alla mediocrità e non considerano la virtù normalità. In ogni caso la loro fama è effimera, dura lo spazio di un mattino, presto cedono il passo ad altri più seducenti ed accattivanti.

L’eroe negativo, il mostro o più semplicemente il furbo, che usa astuzia e perspicacia per aggirare e raggirare, eludere e scansare impegni, obblighi e fatiche attira molto più l’attenzione, suggestiona e catalizza simpatie, accondiscendenza e comprensione, rappresenta per tanti, più o meno consciamente, un modello, quanto si vorrebbe essere e non si è per codardia o per mancanza dell’occasione favorevole.

La virtù è una strada faticosa da percorrere ricercando la saggezza, postula la coscienza del nostro limite, della nostra parzialità e insufficienza. A lungo è stata concepita come un ideale di perfezione e di fatto rimossa dal quotidiano in quanto irraggiungibile e utopistica e non un obiettivo indispensabile del nostro vivere, per realizzarci autenticamente come persone e realizzare ogni giusto desiderio.

La virtù non si genera da se stessa, non passa per l’affermazione dell’”Io”, non è frutto della volontà, come erroneamente si potrebbe credere. La volontà può divenire anzi la sua nemica più acerrima, perché cristallizza i pregiudizi ed esalta l’orgoglio, non aiuta a vedere, ascoltare e capire fatti e persone e finisce per ridurla ad una sovrastruttura moralistica, dispensatrice di meriti e debiti. Essa nasce invece dalla relazione vera e libera con la realtà, si concretizza negli innumerevoli contesti con le proprie diversità e specificità, non è una qualità, ma un abito, una buona abitudine, in vista del compimento del bene, è esperienza del nostro essere “tu”, dell’essere il “tu” di un altro, che ci consente di comprendere qualità e valore di quanti ci sono accanto, di sostenere la tensione della diversità, di comporre le conflittualità, di meravigliarci della bellezza e di gustarla da qualunque parte essa provenga, di tollerare ed accettare gli errori, di cogliere il richiamo al bene che alberga nell’altro.

Il ribaltamento di mentalità, il salto sostanziale che siamo chiamati a compiere sono evidenti: per essere virtuosi non dobbiamo possedere la virtù ma esserne posseduti, abitati e nutriti.

La complessità del ragionamento non deve spaventarci.

Parlare di virtù non è un discorso astratto, lontano dalla concretezza della vita. Al contrario è coraggio di riflettere, di riconsiderare noi stessi, i nostri atteggiamenti, le nostre convinzioni e scelte, soprattutto quelle apparentemente meno rilevanti e più ripetitive, sotto una prospettiva altra.

Fare ciò che è giusto, considerare le regole del vivere sociale non come un peso da aggirare, eludere, trasgredire, brigando e dissimulando per farla franca e non subire conseguenze e ripercussioni, avvertire il senso della responsabilità che ci unisce gli uni agli altri, svolgere il proprio lavoro con coscienza e senso del dovere, pensare al bene comune e non solo ai propri interessi personali ed egoistici, accogliere con riguardo la diversità, il pensiero, la cultura e la fede religiosa di chi ci vive accanto, rispettare l’ambiente, non violentare la natura è questa la virtù.

Il terribile ordinario è il terreno della nostra vita da fecondare pazientemente e costantemente con la virtù. Dobbiamo partire dal piccolo e dal quotidiano.

Le strade della nostra città soffocano per il traffico impazzito, male odorano per i nostri rifiuti abbandonati. Parcheggiare sui marciapiedi, al posto dei diversamente abili o davanti l’ambulanza, intralciandone o impedendone di fatto la possibilità di soccorrere quanti dovessero averne bisogno, è per alcuni una assurda normalità. Lamentarsi per quello che non va è un ritornello stonato ed irritante se ripetuto da chi non si preoccupa dell’incoerenza tra quanto denuncia con le parole e i propri comportamenti personali, se il dovere di agire nella legalità sembra debba riguardare sempre gli altri e mai se stessi.

Tanti, la stragrande maggioranza scelgono la strada opposta, la strada della virtù e certamente non fanno notizia: pagano regolarmente le tasse, non schizzano in mezzo al traffico in barba a tutte le regole e infischiandosene della sicurezza altrui, amano il bello e la cultura, pensano al bene collettivo e si rimboccano le maniche per aiutare i meno fortunati in silenzio e senza fanfare.

Raccontare di costoro non fa scalpore, ma quanti fanno informazione ne dovrebbero avvertire la responsabilità.

È giusto parlare di ciò che non funziona, denunciare ingiustizie e cattive pratiche, ma non bisogna dimenticarsi del bello e del buono, delle storie di tanti virtuosi che possono nutrire cuori e menti, ispirare e regalare fiducia nel futuro.

Aristotele diceva che “la virtù è più contagiosa del vizio, a condizione che venga raccontata”.

Un appuntamento con la poesia, con il dialetto, con la tradizione e con la storia di Sezze. Imperdibile e interessante incontro oggi pomeriggio alle ore 17,30 presso l’auditorio San Michele Arcangelo di Sezze per la presentazione del primo libro di poesia “A raccolle i vénto” di Franco Abbenda “Zamamma”, sezzese purosangue da più generazioni. Si tratta di una raccolta inedita di poesie scritte con la passione di chi ama il suo paese, la sua lingua, i suoi odori, i suoi difetti. Il libro, pagina dopo pagina, apre ai ricordi di una Sezze che sta perdendo molto del suo aspetto e delle sue antiche tradizioni. “Ho iniziato a scrivere in versi sezzesi nel 2010, ma solo recentemente ho concretizzato l’idea di pubblicare su carta tutti i miei componimenti scritti fino a qualche mese fa, inseguendo il sogno di contribuire a restituire una rinnovata centralità allo scritto su carta rispetto alla volatilità delle parole, ed al loro abuso e spesso vacuo, del dialetto posticcio virtuale sui social. La speranza – scrive Franco Abbenda - è che questa iniziativa possa riaccendere anche nei sezzesi del Terzo millennio un sincero orgoglio di appartenenza, invogliando i più giovani a scrivere in dialetto con stile e modernità linguistica”. Alla presentazione interverranno il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo, Chiara Mancini, brillante autrice dell’introduzione del libro, il prof. Giancarlo Loffarelli e Lidano Grassucci. Proprio ieri in occasione del premio letterario Antonio Campoli svoltosi a Bassiano, terzo posto per una delle poesie scritte da Abbenda.

Franco Abbenda

Un piccolo incendio è divampato questa mattina sotto il Belvedere di Santa Maria di Sezze. Un incendio molto probabilmente doloso, o causato per negligenza, che ha interessato tutta l’area sotto il muro della tèra. Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco di Latina e i volontari della Protezione Civile. Le fiamme hanno lambito il terreno sottostante la canonica della Cattedrale e sono state alimentate dal vento. I terreni della zona sono stati completamente abbandonati, l’erba e la vegetazione per incuria è arrivata quasi a snaturare uno dei luoghi più belli e affascinanti della città. In questa zona da anni non esiste alcuna manutenzione da parte dei privati e dell’amministrazione comunale di Sezze. Diventato una discarica, il murodellatéra, con questo incendio, tocca veramente il fondo, il suo massimo degrado, e da luogo straordinario diventa luogo di totale abbandono. Il Belvedere è transennato da 8 mesi dopo la sospensione dei lavori per la realizzazione del monumento di San Lidano, lavori sospesi e sui quali è calato nuovamente un velo di mistero da parte della Giunta Di Raimo. I terreni sono incolti senza alcun interessamento da parte dei responsabili. Nel frattempo questo è il risultato: il cantiere è diventata una discarica ed il belvedere una fratta incolta. Un luogo splendido ormai desolato.

L’amministrazione comunale di Sezze si dichiara soddisfatta per la buona riuscita della giornata di ieri dedicata alla tutela dell’ambiente e ai comportamenti volti al rispetto dello stesso. Alla bella e utile manifestazione, inserita nel progetto “Sezze…ecologia e sostenibilità”, hanno preso parte gli alunni delle prime classi dell’Istituto Valerio Flacco i Sezze e quelle del Corradini. “Il Comune di Sezze, attraverso la riscoperta e la valorizzazione degli usi e delle tradizioni locali e tramite la promozione e l’organizzazione di eventi e spettacoli dal vivo, tra le sue finalità istituzionali - ha spiegato l’assessore alla scuola Giulia Mattei - ha da sempre manifestato una spiccata attenzione alla cura dell’aspetto socio-culturale e ricreativo della propria popolazione: manifestazioni quali ad esempio “ L’Estate Setina” o il “Natale Setino” ormai risultano pienamente consolidate, e hanno contributo a creare uno spirito di appartenenza al proprio territorio per tutta la collettività locale. L’Amministrazione Comunale vuole però aggiungere degli elementi innovativi a questa propria peculiarità: l’idea infatti alla base del presente progetto è quella di consentire che tali attività ricreative destinate alla popolazione contribuiscano a veicolare nelle giovani e giovanissime generazioni comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo di una cultura dello sviluppo sostenibile; mai come in questi ultimi anni si sente infatti parlare di sostenibilità, al punto che sembra essere un concetto radicato e condiviso dall’intera società”. Durante la manifestazione è stato rappresentato lo spettacolo teatrale “Stagioni in città”, ad opera dell’associazione “Matutateatro, liberamente ispirato a “Le Avventure di Marcovaldo” di Italo Calvino, il cui protagonista buffo e malinconico viene inserito in un contesto urbano pienamente antropizzato di una grande città e per questo va alla costante ricerca di lembi di natura ancora incontaminata in cui coltivare il proprio sogno di un “altrove”. “Il pubblico a cui è stata rivolta la rappresentazione teatrale è quello delle classi prime delle scuole primarie. Sono loro infatti, attraverso questa rappresentazione artistica – ha concluso l’assessore - i primi destinatari di un nuovo modello di educazione ambientale e alla sostenibilità”. A tutti i bambini alla fine dello spettacolo l’amministrazione comunale ha donato una borraccia riutilizzabile in acciaio per consumare bevande calde o fredde e su cui figura lo stemma del Comune di Sezze e della Regione Lazio, "Un gesto concreto - ha aggiunto la Mattei - con cui questa amministrazione vuole fortemente sensibilizzare i giovanissimi alunni e futuri cittadini attivi, al riutilizzo dei beni durevoli al fine di ridurre il consumo della plastica".

L'assessore Mattei